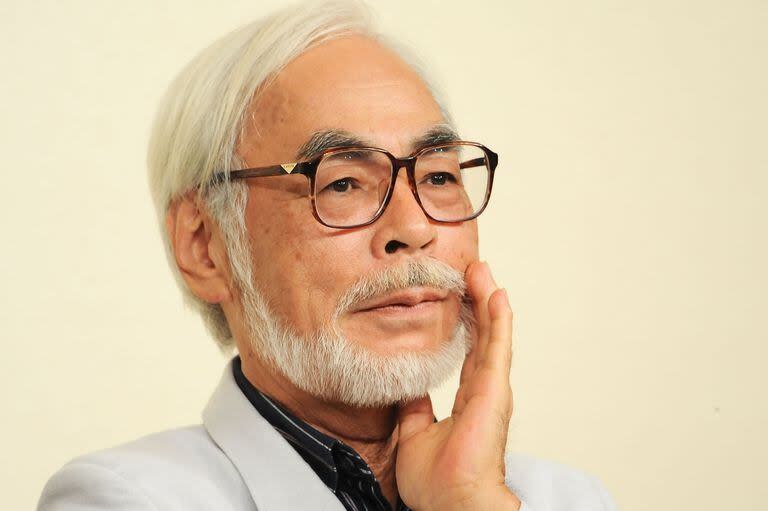

Hayao Miyazaki, o cómo una infancia atormentada alimentó al último realizador de cine en creer en la bondad humana

Este jueves llega a los cines de la Argentina El niño y la garza, la nueva y última película de Hayao Miyazaki, el maestro de la animación que había anunciado su retiro en 2013. El film logró la hazaña de quedar primera en taquilla en los Estados Unidos, acaba de ganar el Globo de Oro a mejor largometraje animado y va camino al Oscar, premio que el autor ganó en 2003 por El viaje de Chihiro. La pregunta que puede hacerse es si tal éxito responde a las bondades de la película o al nombre del autor. Spoiler: la película justifica los ditirambos. Pero lo más interesante del caso es que Miyazaki es el único autor de animación contemporáneo que llena salas con su nombre . Y de los pocos directores en general que son imán para la taquilla, como Christopher Nolan, Quentin Tarantino y poco más. Que un hombre de 83 años, que hace dibujos animados a la manera tradicional y sin traicionar la compleja tradición narrativa japonesa, genere devoción universal y millonaria es un auténtico milagro.

La obra completa de Miyazaki y la del estudio que fundó con Isao Takahata en los setenta -Ghibli- puede revisarse en Netflix. Es una suerte porque, si bien casi toda su filmografía se fue viendo en nuestro país en muestras y ocasionales apariciones en salas comerciales, la mayoría de las películas no aparecieron en las pantallas argentinas en el momento en el que fueron realizadas. Tampoco en gran parte de Occidente por decisión del propio realizador. Sin embargo, “conocimos” a Miyazaki a mediados de los años setenta, cuando la serie Heidi arrasaba en el rating del entonces Canal 7 todas las noches. El director era allí diseñador de fondos y de personajes, pero también en ocasiones director. Y se nota el estilo: la narración sin ripios, los movimientos simples y nunca enfáticos o demasiado dramáticos, la síntesis en los rostros para, con pocos trazos, crear una emoción. Y también, de modo complementario, el detalle de la naturaleza y el paisaje. Quizás pase inadvertido en general para el ojo no entrenado, pero quienes sólo conocían el animé por Astroboy, Meteoro o Mazinger, Heidi era “otra cosa”: algo más poético y complejo. El creador real de la serie fue Takahata, que compartía -falleció en 2018- la sensibilidad humana de Miyazaki.

Miyazaki, a través de la fantasía y de una poética similar al cuento de hadas, narró su propia historia. Nació en 1941, y era hijo de un ingeniero aeronáutico que fabricaba los timones para los cazas Zero japoneses con la Miyazaki Airplane. Pertenecía, pues, a una familia acomodada que, antes de que él cumpliera los cuatro años, debió huir de la ciudad de Utsunomiya debido a un bombardero incendiario que, según contó el realizador, le generó un recuerdo imborrable. En El niño... hay escenas que lo recuerdan, pero los momentos de violencia y fuego del final de Nausicaa en el valle del viento (1984) y los bélicos de El increíble castillo vagabundo (2004) muestran impresiones de aquellas catástrofes causadas por las bombas incendiarias estadounidenses. Cuando el niño comenzaba la primaria, su madre contrajo tuberculosis espinal y pasó en cama y sanatorios de 1947 a 1955 (falleció finalmente en 1980). La angustia de la madre enferma, de su ausencia y la incertidumbre ante su falta es uno de los temas principales de Mi vecino Totoro (1988), el film que se considera su obra maestra.

El manga (en realidad, la pura historieta) y su derivado, el animé, son productos del “milagro japonés” . Antes de la guerra, existía animación japonesa: Kon Ichikawa, luego realizador de Fuego en la planicie, La condición humana y El arpa birmana, había comenzado allí. Y también el relato gráfico (el emonogatari), pero la destrucción de la guerra terminaron con esa industria, que recomenzó cuando los ocupantes estadounidenses trajeron revistas. Miyazaki, se aficionó a la historieta, pero -según comentó en 1993 a la revista francesa Positif- “no sabía dibujar”. Estudió ciencias políticas y economía, que son sus títulos, y perteneció al Partido Socialista de Japón. Pero se obligó a aprender a dibujar: quería diseñar máquinas voladoras, con las que siempre estuvo fascinado por herencia paterna. De esa vocación aérea surgen los increíbles y bellísimos diseños de máquinas de Nausicaa..., Castillo en el cielo (1986), Porco Rosso (1992) y es el tema de su única película no fantástica -y la más adulta- Se levanta el viento (2013), homenaje a su padre.

Su primer largo, y el único que no realizó para Ghibli, fue El castillo de Cagliostro (1979, disponible en HBO Max), que pertenecía a la exitosa serie animada Lupin III. Es diferente de todo lo que hay alrededor del nieto de Arsenio Lupin, en general aventuras humorísticas y de acción. Porque sí, tiene acción y tiene aventuras, pero también habla de un pasado mítico e incluye no poca fantasía. Esa película, además, generó un vínculo interesante con Hollywood. La persecución de carritos en Indiana Jones y el Templo de la Perdición, de Steven Spielberg, se inspiró en ella. Y Miyazaki devolvió favores en otra persecución de trenes y vagones en Castillo en el Cielo. A propósito: la razón por la cual no se vieron en Occidente hasta mucho después las películas de Miyazaki consiste en que Nausicaa... fue remontada y destrozada por el distribuidor internacional. El autor no cedió más sus derechos, hasta que Disney -su primer distribuidor tras un largo hiato en los EE.UU.- le aseguró que no iba a tocar un fotograma. Aunque cambiaron algo en una película: en La princesa Mononoke, dos personajes que pasan una noche juntos (en camas separadas) son definidos en la copia americana como “hermanos” aunque en el original se enamoran.

Es importante igual el vínculo con Occidente porque una de las preguntas que el realizador se hace en cada film es qué es “lo japonés” y qué relación tiene con el resto del mundo. Por eso ha adaptado novelas juveniles e infantiles de autores europeos (El delivery de Kiki, de 1989, El increíble castillo... o Ponyo y el secreto de la sirenita, de 2008). Y en sus películas hay elementos que provienen de ese mundo “occidental”: Alicia en el País de las Maravillas se refleja en Chihiro; Mononoke -su primer gran éxito mundial de 1997- contiene elementos de El libro de las Tierras Vírgenes de Kipling (la relación de la princesa con los lobos, la guerra entre humanos y animales), y Nausica... tiene mucho de El Señor de los Anillos, de Tolkien, especialmente en la batalla final, muy parecida a la del Abismo de Helm en Las dos torres.

Sin embargo, prima lo japonés. Totoro, ese oso/perro amable que aparece para consolar a las dos niñas que esperan en el campo que su madre, hospitalizada, vuelva y se cure, es un kami, un espíritu surgido de la gran tradición animista del shinto, la religión japonesa. También son kami todos y cada uno de los rarísimos personajes de Chihiro, película clave: la niña deja su nombre y los signos de su “occidentalidad” (el auto, la ropa, las golosinas con marcas en inglés) para atravesar un universo puramente japonés, recuperar su nombre y salvar a sus padres, es decir, a su origen. Pero Miyazaki, en lugar de ser un nacionalista, se pregunta qué es lo universal en ese elemento japonés. Lo encuentra: el shinto habla del equilibrio entre la naturaleza y el hombre, equilibrio que, cuando se quiebra, lleva a la catástrofe. Es lo que pasa en Mononoke cuando llegan a Japón las primeras armas de fuego; es lo que sucede en Castillo en el cielo cuando una piedra antigravedad se usa para crear un robot destructor. O cuando los aviones de Porco Rosso dejan de ser parte del bello deporte de correr en los aires para volverse un arma (no por nada la película se ambienta en la Italia fascista). A Miyazaki se lo ha definido como un “ecologista”, pero es inexacto: su amor por los aviones demuestra que no está contra la tecnología (como sí Tolkien, para comparar con otro “fantasista” del siglo XX) sino contra su mal uso (como James Cameron, para comparar con otro cineasta contemporáneo).

Pero toda esta acción, a veces llena de humor (Cagliostro, Castillo en el cielo), a veces de tragedia (Mononoke, Nausicaa), está construida con el uso de la animación a mano (aunque sí, hay algunas tomas realizadas con una computadora, como el andar del castillo ambulante o ciertas tomas en cámara subjetiva de Mononoke). Esto es mucho más que una hazaña técnica: por un lado, el respeto a un artesanado que hoy parece cada vez más escaso. Por el otro, una búsqueda total de precisión a la hora de crear una imagen que retrate al detalle la naturaleza y la creación humana.

Literalmente, Miyazaki retrata un mundo y crea otro que lo complementa. Aunque haya un ejército de animadores e intervalistas (los que hacen cada “dibujito” entre dos posiciones de un personaje para que parezca que se mueve, profesión en la que Miyazaki aprendió a dibujar), traza él mismo las ideas principales. Y lo hace a un ritmo que es distinto del del animé tradicional. Nunca usó animación restringida (es decir, esas imágenes fijas y de fondos vibrantes tan comunes en las peleas de series como Dragon Ball), sino que se mantuvo atento al detalle. Aunque sus personajes son de “ojos grandes”, como indica la tradición, son de enorme variedad en rostros y posiciones.

Esta complejidad gráfica es paralela a la complejidad moral. Porque si bien todo es cuento de fantasía en general y hay fuerzas contrapuestas, en el mundo de Miyazaki no hay buenos y malos. Los “malos” (la dueña de la casa de baños de Chihiro, la reina equivocada de Nausicaa, la regente que fabrica rifles en Mononoke, etcétera) tienen motivos e incluso pueden convertirse o mostrar su lado “bueno”. Hay mucho doble personaje “bueno/malo”, y lo que decide es siempre el contacto con alguna forma de la inocencia.

Que es, ni más ni menos, el quid de Miyazaki. La pregunta de por qué tantos de sus filmes son protagonizados por niños o, más específicamente, niñas o preadolescentes femeninas, se responde por ese lado: inocencia en el sentido de no ser culpables de los males del mundo y tener aún ilusiones. Kiki quiere convertirse en bruja y trabaja haciendo delivery de una panadería en su escoba para conocer el mundo. Nausicaa protege a su pueblo y comprende que salvarlo implica convivir con seres vistos como monstruos. Chihiro rescata a sus padres después de un par de actos de piedad. Ponyo y su amigo salvan a la Humanidad gracias a su mutuo amor y comprensión.

Miyazaki es uno de los pocos -quizás el único- artista contemporáneo que cree realmente en la bondad humana . Que no esquiva sus errores ni horrores (abundan ambos en El niño y la garza), pero tiene una fe inquebrantable en que las personas, en contacto con la inocencia, pueden redimirse. Resuelve así una de las preguntas más difíciles: ¿para qué sirve el arte, para qué sirve la imaginación? Al ejercerla sin límites en cada película, responde que crear un mundo bello es una forma del consuelo. Es decir, un acto de amor.

Yahoo Estilo

Yahoo Estilo