Luis Cardei, el cantor de tangos que marcó a fuego a una generación, fue amado por los rockeros y tuvo una vida de película

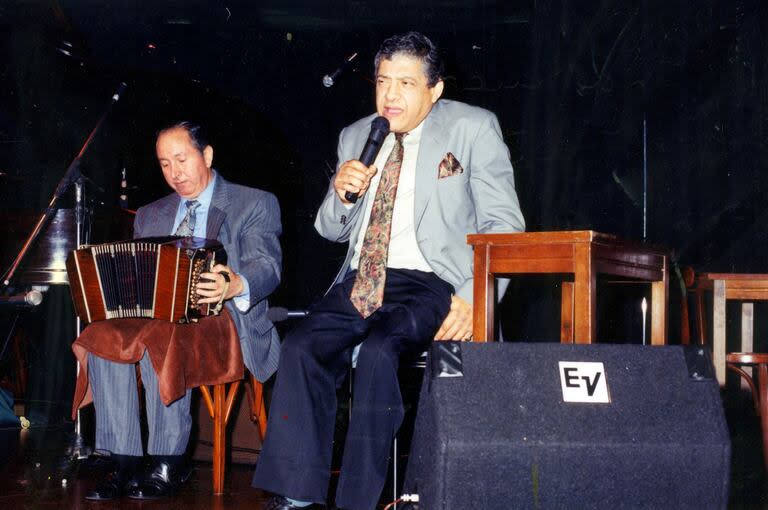

El recuerdo es imborrable: dos duendes interpretan tangos desconocidos en el elegante Club del Vino. La escenografía se reduce a lo mínimo. Apenas las sillas donde están sentados y una mesita con un vaso de whisky. El cantor se pone lentamente de pie para darle énfasis a los últimos versos. Como un hechicero en una ceremonia, con la mirada fija en algún punto, el puño cerrado y el micrófono en la otra mano, culmina su acto de realismo mágico. “¡Qué lindo!”, expresa frente al auditorio, mirando a su compañero, el bandoneonista. Y la barra, una mezcla de escritores, periodistas, músicos y curiosos, completamente agradecida.

Luis Cardei fue un fenómeno único en el tango. Suerte de antihéroe, con severas dificultades para caminar –la contracara de la estampa recia de Julio Sosa–, se transformaba en un chamán en vivo junto al bandoneonista Antonio Pisano. Decidor con un estilo intimista y una voz pequeña, elegía obras escondidas, entonaba los textos y lograba trasladarnos a los climas e imágenes de las letras. Y sus parlamentos entre los tangos, humorísticos y tiernos, no solo funcionaban como el momento de descanso, también irradiaban magnetismo. Nadie salía indemne: Tomás Eloy Martínez escribió la novela El cantor de tango inspirada en su historia; Héctor Alterio estuvo entre sus admiradores; Pino Solanas lo convocó para la película La nube; Fito Páez lo definió como uno de los mejores cantores; Horacio Salas proclamó que venía a ocupar el lugar vacante del Polaco Goyeneche; Umberto Eco y Eric Hobsbawm fueron a verlo en sus visitas al país; Osqui Guzmán lo personificó en el film biográfico El torcán y una nueva camada de cantores que se había criado en el rock y que buscaba su destino lo tomó como oráculo. Sus 15 minutos de fama lo llevaron de los bodegones a las coquetas salas de moda. Fue un ascenso meteórico, a mediados de los años 90, impulsado por un grupo de editores de libros que había hallado a este auténtico cantor entre los pliegues de Buenos Aires, como quien se topa con una galaxia perdida. La épica de sus conciertos era el reverso de su vida, atravesada por las limitaciones físicas. Su consagración fue fugaz: murió joven, a los 55 años, en 2000, dejando una huella profunda entre sus seguidores, que descubrieron una sensibilidad y un repertorio irrepetibles. El próximo 3 de julio Luisito Cardei cumpliría 80 años.

La escuela de todas las cosas

Nacido en Villa Urquiza, tuvo una infancia complicada. Su gran problema fue la hemofilia, una enfermedad que impide que la sangre coagule y que puede derivar en graves hemorragias, conocida como la enfermedad de los reyes, porque históricamente había afectado a miembros de la realeza. Enyesado y sin caminar entre los ocho y los 13 años, debió aceptar cosas tremendas para un chico, como no hacer deportes. Las permanentes inyecciones del “factor octavo” para prevenir el sangrado fueron su tabla de salvación. Desde esa época, hizo virtud de la limitación: cuando sus amigos practicaban fútbol, los atraía con sus relatos del partido. Jugaba a ser Fioravanti con una latita de conserva y un piolín.

En el conmovedor libro Cardei (Galerna), la escritora y pareja del cantor, María Maratea, narra con una honestidad brutal los vaivenes de su vida. Desde su adicción a un calmante con heroína para mitigar los dolores hasta la internación en el Borda para su recuperación, desde sus años como levantador de quiniela hasta el fuerte amor que los unió. Y siempre, su hechizante personalidad como punto de encuentro: “Decía del centro, del barrio, del café, de los muchachos, de cuando se juntaban para decirles piropos a las chicas. Amaba a las mujeres. Y las mujeres y los hombres lo amaban a él. Hablaba y todos quedaban enredados en sus palabras. Yo le decía: con pinta, hubiera sido un afano”.

De su padre, Cardei heredó la pasión por el tango y por la fina escuela de cantores de orquesta. Creció con las voces de Raúl Berón, Ángel Vargas, Carlos Dante y Jorge Casal, pero por sobre todas las cosas adoraba a Carlos Gardel. Cada 24 de junio –aniversario de la muerte del Zorzal– iba al cine engominado y vestido como un dandy a ver sus películas. Le gustaban los cantores que trataban con dulzura al tango ; para él, los que lo maltrataban eran los que sobreactuaban las letras. Sintetizaba su pensamiento con una frase de antología que apelaba a la terminología contable: “cantar con el interés y no con el capital”, como un modo de entender el canto más ligado al sentimiento que al propio caudal de voz.

Su carrera fue de los arrabales al centro: dio sus primeros pasos en los festivales de los clubes barriales y plantó bandera en las peñas, cantinas y bodegones, un circuito subterráneo al que él denominaba el Nacional B del tango. Allí se lo podía ver con Antonio Pisano. Juntos eran “Luisito” y “Antonito”, siempre con el diminutivo, tal vez como una rémora de los tiempos viejos. Había conocido a su compañero musical, un tímido bandoneonista nacido en Italia, entre los ataúdes del fondo de una cochería donde funcionaba la peña de tango Homero Manzi. Cada vez que contaba esta historia era un momento memorable.

Cantor de boliche, una institución en el tango, Cardei se hizo conocido en La esquina de Arturito, en Pavón y Chiclana, pleno barrio de San Cristóbal, donde se presentó durante más de una década. Sin otra promoción que el boca a boca, como un secreto a voces, empezó a circular el rumor de un cantor y un bandoneonista que interpretaban tangos que de tan antiguos parecían nuevos. A los vecinos se les sumó una nueva feligresía. Entre el público, estaban el librero Elvio Vitali, quien lo convocó a cantar en Foro Gandhi los jueves, y el dueño del Club del Vino, Cacho Vázquez, quien lo sumó al elenco los viernes y sábados. Como en el fútbol, pasaba a las grandes ligas: entraba a jugar en la Primera A del tango.

Los tiempos cambian

La coincidencia no parece una casualidad. A mediados de la década de 1990, también irrumpía una nueva generación con una curiosidad voraz por tender puentes con la música de sus abuelos. Ese interés había decantado en la formación de algunas orquestas, la búsqueda detectivesca de las últimas glorias del género y la creación de ciclos dedicados al tango, que dejaba de ser demodé para convertirse en una movida juvenil. Se daban las condiciones naturales para el desarrollo de un semillero de músicos, con el surgimiento de orquestas escuelas y la posibilidad de convertir la pasión en trabajo, con presentaciones en milongas y en casas de tango o la posibilidad de viajar.

En ese panorama, Cardei funcionó como un médium entre las diferentes generaciones, como un ícono del rescate emotivo. Lejos de los estereotipos, rompiendo con el molde del cantante impoluto y con vozarrón, dio a conocer tangos que no se interpretaban. Entre sus hallazgos, estaban “Callejón”, “Romántica”, “De tardecita”, “La reja”, “Me besó y se fue”, “Prisionero”, “Temblando”, “Traicionera” y tantos otros. Cada obra que elegía era una historia que a él lo movilizaba. Podía ser del barrio, del carnaval, de los malevos, del patio con glicinas. Entre la melancolía y la candidez, permitió imaginar una Buenos Aires sepiada y de casitas bajas que él había habitado.

Cuando le pedían un tango de Discépolo, decía con humor que no podía interpretarlo porque era “muy moderno”. En rigor, rara vez cantaba piezas consagradas de Manzi, Cadícamo o Expósito. Tenía una explicación: “Elijo compositores de los años 40 para atrás porque después surge el poeta que perfuma el tango, lo intelectualiza”. Para Cardei, si existía una grieta, esa era entre el pensamiento y el sentimiento: “Yo necesito emocionarme con el argumento del tango, porque interpreto el personaje. Una frase como ‘trenzas del color del mate amargo’ es más para pensar que para sentir. En cambio, cuando uno dice ‘calle donde mi lindo barrio se alzó´ no hay nada más que decir”.

Como una extraña pirueta del destino, después de tantos años de pelearla desde los márgenes estuvo en el centro de la escena hacia el final de su vida. Compartió cartel con el Nuevo Quinteto Real, con el dúo Salgán-De Lío y con la cantora Nelly Omar. Se presentó en Brasil, fue convocado para actuar en el cine y recibió todo tipo de reconocimiento. Abrió su propio boliche en el Paseo La Plaza. Grabó cuatro discos con diferentes formaciones –Néstor Marconi Trío, Luis Borda Cuarteto, Guitarras Argentinas, Carlos Buono Orquesta– y se convirtió en un cantor de culto y en una figura requerida por la prensa. En un artículo para Le Monde de París, una periodista francesa resumía el fenómeno con un título sugestivo: “El rengo fascinante”.

Sentimiento tanguero

Quizá una de las aristas más poderosas fue el interés de una generación que se había fogueado en otras músicas, pero que veía a Cardei como un genuino exponente del tango. Entre el público, se mezclaban cantores que daban sus primeros pasos o que descubrían una vocación. Había algo revelador en sus presentaciones, que después podía continuar en alguna sobremesa, en una charla, en un consejo. Muchas de las figuras que hoy se destacan en el tango –Hernán Lucero, Brian Chambouleyron, Cucuza Castiello, Cristóbal Repetto, Cardenal Domínguez– estaban indagando sobre los secretos y yeites del género, y él fue un faro. A su vez, también les daba un lugar importante en sus conciertos a grandes cantantes como Lidia Borda, Victoria Morán, Cristina Pérsico.

Se lo podía encontrar siempre dispuesto al diálogo en su casa de Villa Urquiza, luego en San Telmo y al final en Parque Chacabuco. En sus últimos tiempos, cuando la salud ya le impedía presentarse con frecuencia, pensó que sería buena idea dictar clases de canto. Él las llamaba de un modo diferente: clases de interpretación. “Más que enseñar a cantar, intento que se aprenda a sentir. Al final, de eso se trata el tango”, decía. Las internaciones se volvieron frecuentes, lo mismo que las emergencias en la Fundación de la Hemofilia. Con la salud ya muy frágil después de años de transfusiones y de enfermedades, murió el 18 de junio de 2000.

Su legado es trascendental. Sin correrse un centímetro del tango, lo rejuveneció. Le mostró a un público ávido que el género iba mucho más allá de los excepcionales, pero fatigados “Sur”, “Nostalgias”, “Malena” o “Mi Buenos Aires querido”. Y también que se podía abordar el tango con las nobles armas de la voz, la delicadeza y la expresión, si es que hay otra forma de interpretarlo. Hoy, su nombre funciona como sinónimo de emoción entre una legión que peregrinó a sus conciertos.

Yahoo Estilo

Yahoo Estilo