Pedro Almodóvar: su western queer, por qué vivir en un pueblo es como morir un poco, su dolor de espalda y su flamante libro de cuentos

Los cuentos criaban polvo en viejas carpetas azules en su oficina, que Lola García —su fiel asistente “en este y muchos otros asuntos”— rescató del caos de sus sucesivas mudanzas. “No observaba con gran simpatía esta etapa de escritor. Pensaba que mis cuentos eran adolescentes y remilgados. Pero, cuando los volví a leer, no me parecieron tan mal. Me veía ahí. Sigo siendo el mismo pese a todo”, afirma Pedro Almodóvar, a los 73 años, en el despacho de su productora, El Deseo, en Madrid.

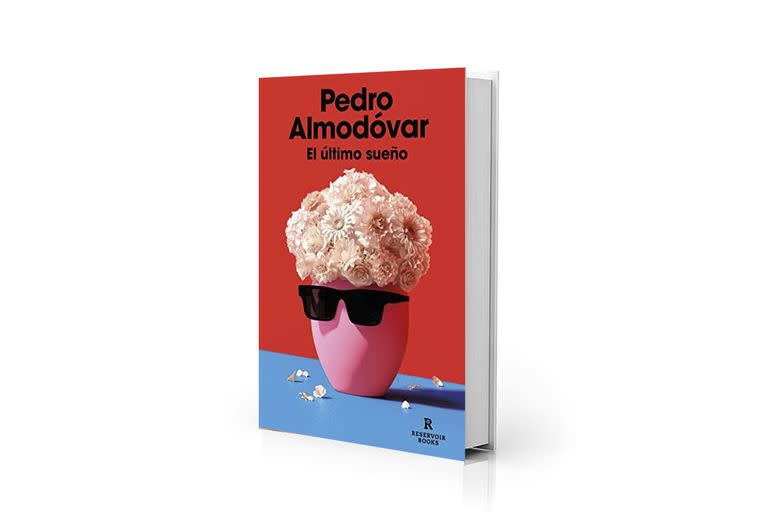

Mientras acababa Extraña forma de vida, el mediometraje en forma de western queer que estrenará en Cannes, accedió a publicarlos. El resultado es El último sueño (Reservoir Books), que revisa su narrativa breve entre 1967 y 2023. Sus relatos, que transcurren en patios manchegos, en colegios regenteados por salesianos y en los alegres bares de la Movida de los ochenta, dan cuenta de la profunda relación entre “lo vivido, lo escrito y lo filmado”, que han funcionado como vasos comunicantes en su producción.

–Escribe que esta antología es “lo más parecido a una autobiografía”. ¿Qué nos dice sobre su vida?

– Extrañamente, tengo la sensación de que estoy más expuesto en mis relatos que en mi cine, a pesar de haber hecho una película como Dolor y gloria, donde el personaje de Antonio [Banderas] se parece mucho a mí, tiene mi profesión y vive en mi casa. Pero hay algo de mi intimidad que aflora detrás de estos relatos. Con ellos abro puertas a una zona de mi vida de la que no he hablado. En la literatura da la sensación de que tienes que contar más cosas acerca de ti mismo. En el cine hay más parapetos con los que puedes cubrirte. Me da respeto. No sé si mi trayectoria lo contradice, pero soy una persona pudorosa.

–¿Siempre se sintió escritor?

–Tuve una temprana vocación de escribir, desde niño, aunque eso no me convierte en escritor. Publicar este libro tampoco me convierte en escritor. No me da vergüenza y creo que tiene el interés suficiente para ser leído, pero escribir es algo más que esto. La gran literatura es otra cosa. Yo solo pretendo que la gente se entretenga leyéndome. Es lo máximo que me atrevo a pedir. En cualquier caso, escribir desde joven me permitió tomar atajos a la hora de escribir un guion. Me dio armas y agilidad.

–Sus relatos han sido los embriones de futuras películas, como La mala educación, Hable con ella y Dolor y gloria, como si fueran bebés sietemesinos en la incubadora a los que saca cuando llega el momento idóneo.

– Es exactamente eso, un banco de embriones que guardo en mi ordenador. Dolor y gloria la escribí en solo tres meses porque combinaba tres relatos previos: el primer deseo de un niño de nueve años, mi encuentro con un actor con el que trabajé y una obra de microteatro que escribí para una actriz y directora, La adicción, que nunca se hizo realidad. De todas formas, tampoco es sistemático. A veces lo he intentado y lo he acabado quitando porque no funcionaba. En realidad, la ficción cinematográfica no suele admitir otras ficciones previas, ni tampoco momentos de tu propia vida. Pertenecen a mundos distintos. Las veces en las que todo cuaja son excepcionales.

–En Vida y muerte de Miguel describe la vida como una cuenta atrás hacia el féretro. Es una visión muy fatalista de la existencia, habiéndolo escrito a los 18 años.

–Eso era por vivir en el pueblo. Lo escribí en el patio de la casa familiar en Madrigalejo (Cáceres) con una Olivetti que me había comprado mi madre y un conejo desollado colgando al lado. Lo inspiró la desazón de vivir en un lugar al que no pertenecía. De no haber salido de allí, hubiera acabado en la cárcel o suicidándome. Con 17 años, les dije a mis padres que me iba a Madrid. Fue la única gran discusión que tuvimos. Mi padre me dijo que me mandaría a la Guardia Civil, porque era menor. Le dije que lo hiciera si quería, pero que yo me iba a ir. Debieron de ver tal determinación que se acojonaron…

–Para usted, ¿quedarse en el pueblo era sinónimo de morir?

–De morir en todos los sentidos, sí. Y que me perdonen todas las provincias, porque me parece estupendo que hoy haya una vuelta a la vida rural. Pero ser niño en un pueblo en plena posguerra era como vivir en el salvaje Oeste. Eso no significa que reniegue de La Mancha ni de Extremadura, que aparecen mucho en mis películas. Pero ahora soy un urbanita recalcitrante. No se me pasaría por la cabeza volver a vivir en un pueblo.

–Se lee entre líneas otra cosa: el rechazo que provocaba el hecho de ser un niño diferente.

–Cuando en Dolor y gloria digo que no soy el hijo que mi madre esperaba y que siento haber sido una decepción, en realidad no estoy hablando de mi madre, sino del pueblo, del modo en que te mira el pueblo cuando eres un niño gay. Tú aún no sabes que lo eres, pero entiendes muy bien lo que te están diciendo. Es muy duro vivir ese rechazo cuando eres niño. Te deja una marca brutal.

–En algunos cuentos se detecta la herencia de su educación religiosa. Por ejemplo, el primer relato que escribió, que no ha incluido en este libro, hablaba de un cordero…

–Y el segundo, de la Inmaculada Concepción [risas]. Por suerte, no los he conservado. Me dan bastante vergüenza por la fe que revelan. Yo quise ser creyente, intenté denodadamente creer en Dios y en la piedad, pero no funcionó. En realidad, los curas me convirtieron en ateo. Hay cuentos como La visita, que 40 años después inspiró La mala educación, en los que se me nota muy rabioso y anticlerical. Es una venganza contra mi colegio y contra los abusos que tuvieron lugar en él. Si no hay millones de demandas en España es porque somos muy pudorosos y nos da mucha vergüenza reconocerlo. En cualquier caso, la idea de Dios desapareció absolutamente y solo permaneció el ceremonial, los rituales. El teatro vivo es la parte de la religión que más me interesa, y así es como la practicaron mis hermanas y mi madre. Las manchegas no son de ir a misa. La práctica religiosa de mi madre consistía en ir con sus amigas a la ermita y rendir culto a sus santos de confianza. No tenía nada que ver con la idea de un Dios que te va a mandar al infierno.

–Escribe que El último sueño, el texto que escribió el día del entierro de su madre, es lo mejor que haya escrito nunca.

–Igual estuve un poco sobrado ese día… [risas]. Pero sí, pienso sinceramente que esas son las cinco mejores páginas que he escrito en mi vida. El problema es que, para alcanzar esa calidad, se tuvo que morir mi madre. No me he vuelto a sentir en una tesitura semejante. Cuando lo releo, me sigo emocionando.

–Desde que lo escribió, sus películas se han llenado de madres espectrales y escenas en hospitales. El sueño de la tormenta del que le habló su madre antes de morir no ha tenido un reflejo explícito en sus películas, pero sí simbólico.

–Sí, es un punto de inflexión. Desde Hable con ella, mi cine se ha ido volviendo cada vez más grave. En las últimas películas he renunciado a todas mis señas de identidad, como las canciones y los elementos que alegraban la narración. He ido adoptando una mayor austeridad. Y yo mismo también me he convertido en alguien más sombrío y melancólico, más inseguro y miedoso.

–¿Es un cine de huérfano?

–Es curioso, porque todos creemos saber lo que es la orfandad hasta que nos ocurre. De repente, te invade un sentimiento de soledad inmenso, de no tener ya a nadie que te proteja. Por otra parte, sientes que adelantas en la fila que te lleva a tu propia defunción. Siento terror respecto de la muerte, que es algo que todavía no he asimilado ni he entendido. Y eso es un problema grande, porque el tiempo pasa, pero yo no he madurado mucho respecto de la cuestión del paso del tiempo. Sigo sintiéndome como un niño, y no lo digo como algo positivo. En este tema, soy de una tremenda inmadurez.

–Chus Lampreave en Entre tinieblas, Lluís Homar en Los abrazos rotos, Marisa Paredes en La flor de mi secreto… ¿Por qué ha habido tantos escritores en su cine?

–Es curioso porque esos tres ejemplos son autores que escriben con seudónimo: Concha Torres, Harry Cane, Amanda Gris. Creo que responde a un anhelo de no ser yo mismo. Hacia 2000 me sentí tentado de empezar a escribir con otro nombre, con la vaga ilusión de sentirme más libre. Mi hermano me lo prohibió. Me fascinan las historias de Boris Vian o Émile Ajar, que publicaron libros con nombres falsos, o J. D. Salinger y Elena Ferrante, que no han dado la cara y se han escudado en el misterio. Para un cineasta, en cambio, la imagen lo es todo.

–¿Qué importancia tuvo Patty Diphusa, la estrella de fotonovelas porno que creó en 1979 y que se volvió muy popular en los ochenta?

–Para mi estupor, esos relatos breves tuvieron éxito, mucho más del que sospechaba. Era un puro frenesí; fue un testigo del cambio explosivo en nuestro país. Lo creé para la revista Vibraciones y luego se hizo conocida gracias a La Luna de Madrid. Acabó traducido a varios idiomas.

–¿Los escribía drogado?

–Algunas veces, sí, cuando me había distraído y me olvidaba de que tenía que entregar el texto y lo acababa a toda velocidad mientras llegaba el motorista a recogerlo. En esa época, yo tomaba cocaína.

–Se nota bastante en su estilo…

–Luego dejé la cocaína, y después dejé el café y luego ya el té. En ese momento me vino bien, pero no recomiendo las drogas para escribir.

–¿Patty Diphusa era usted, como la Emma Bovary de Flaubert?

–No, no. Estaba inspirada en una actriz conocida, amiga mía, pero que no es identificable. Una vez se enfadó porque di excesivos detalles y creyó que la iban a reconocer, pero creo que es imposible. Eran relatos penetrados por el hedonismo de la época, igual que sucedía con mi primer cine. Aunque ahora me importe la memoria histórica, mis primeros films borraron de un hachazo la presencia de la dictadura, ni siquiera [aparece] como una sombra o como un recuerdo.

–Bueno, estaba aquel vecino policía y violador de Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón.

–Es verdad. No lo conseguí del todo, tienes razón, pero yo estaba negando la presencia de Franco y de la dictadura. Era una postura artística a la hora de ponerme a escribir, pero quiero dejar claro que no equivalía a un olvido. Yo tenía una memoria intacta de la dictadura: había vivido años bajo el franquismo. Y no pocos, 25. La atmósfera era asfixiante. Patty Diphusa fue una respuesta a aquello.

–Desde niño fue un gran lector. ¿Qué autores marcaron su juventud?

–Mis hermanas compraban por correo en el catálogo de Galerías Preciados. Los primeros libros que les pedí, a los diez años, fueron El lobo estepario, de Hermann Hesse, y Una cierta sonrisa, de Françoise Sagan. Más adelante me apasionaron Henry James y Virginia Woolf, a los que leí al llegar a Madrid. Truman Capote, por A sangre fría y por Desayuno en Tiffany’s. Marguerite Duras y J. M. Coetzee. Y los latinoamericanos: Julio Cortázar, José Donoso y Mario Vargas Llosa, menos el de los últimos 25 años, al que no he leído. Influye el hecho de que me interesa menos él. Lo cual es una tontería, porque soy de los que creen que el escritor o el cineasta es uno y la persona es otra, y nunca deberíamos mezclarlos.

– ¿Y en la literatura más reciente?

–Me gustan Éric Vuillard o Leila Slimani, a quien he dedicado un texto en este libro, ‘Memoria de un día vacío’. Y veo un fenómeno en España que me interesa, el de las escritoras jóvenes que rechazan la ciudad y empiezan a darse una muy mala vida en un lugar solitario. Por ejemplo, Sara Mesa o Eva Baltasar. Me encantaría adaptar Boulder, de esta última. Estoy pensando cómo le hinco el diente para convertirlo en algo cinematográfico. Aún no he encontrado el modo, pero soy muy persistente. Es una escritora durísima y muy original. Se lo propuse a una directora francesa, pero no quiso, así que voy a intentarlo yo…

– Luego están los autores que han inspirado su cine, como Ruth Rendell (Carne trémula), Thierry Jonquet (La piel que habito) o Alice Munro (Julieta). Es conocido por hacer adaptaciones libérrimas.

–Sí, mi relación con la literatura es de una gran infidelidad. Alice Munro es otra de mis escritoras favoritas. El reto fue adaptar sus relatos al contexto español. La cultura familiar canadiense y la nuestra no tienen nada que ver. A una madre española se le va la hija a los 18 años y revuelve el mundo hasta que la encuentra. El thriller de Jonquet lo leí en un vuelo en los noventa y me pareció genial. Lo intenté adaptar, pero toda la parte sobre el sadomasoquismo me alejó del libro. Me asesoré, pero no fui capaz porque me repugnaba. Y hay una cosa que uno nunca debe hacer: escribir juzgando a sus personajes. La retomé 20 años más tarde cambiando sadomasoquismo por transgénesis. De repente, funcionó…

–¿Y qué se lo atascó con Lucia Berlin, de quien debía adaptar Manual para mujeres de la limpieza?

–He renunciado con todo el dolor, cuando ya tenía el guion escrito. Descubrir a Lucia Berlin fue como dar con un alma gemela. Se lo mandé a Cate Blanchett, que me dijo que quería estar ahí como actriz, productora e incluso directora. En enero de 2022 estaba listo para rodar, pero ella no estaba disponible hasta esta primavera. A pesar de sentirme absolutamente libre y apoyado, me encontré con un sistema de producción que no era el mío. Yo escojo hasta el color de la moqueta, y ellos me proponían recrear Oakland en digital. No lo vi claro. Y luego está mi dolencia de espalda… Consideré que era un nivel de producción desorbitado para mí y que me iba a llenar de frustración. Hace un año, habría empezado con la inconsciencia del entusiasmo. Pero ahora, con todo el dolor, tengo que decir que no, y con gran culpa respecto de Cate, porque al fin y al cabo la dejo en la estacada.

Yahoo Estilo

Yahoo Estilo