En El jardín del deseo, Paul Schrader vuelve a ocuparse de la redención, una obsesión siempre presente en su obra

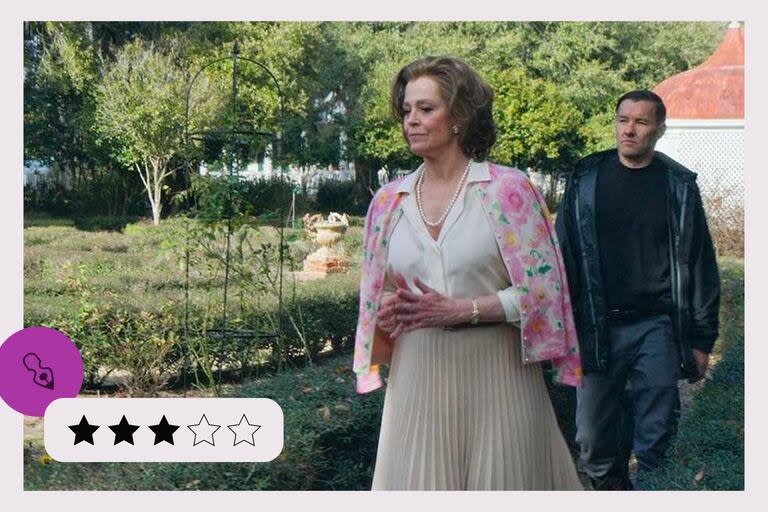

El jardín del deseo (Master Gardener, Estados Unidos/2022). Dirección y guion: Paul Schrader. Fotografía: Alexander Dynan. Edición: Benjamin Rodríguez Jr. Elenco: Joel Edgerton, Quintessa Swindell, Sigourney Weaver. Duración: 111 minutos. Calificación: apta para mayores de 13 años. Nuestra opinión: buena.

Con esta película que se estrena con otro de los títulos extravagantes que suelen idear los distribuidores locales con la expectativa de hacer más evidente su argumento, Paul Schrader cierra una trilogía que empezó con El reverendo (2017) y continuó con El contador de cartas (2021).

Los contextos de las tres películas son distintos, pero los temas de fondo claramente los mismos: empezando por la redención, un asunto siempre presente en la obra de un guionista y director –de rígida formación calvinista– que se hizo famoso trabajando en sociedad con Martin Scorsese en clásicos como Taxi Driver (1976) y Toro salvaje (1980).

En este caso, quien busca la liberación de un pasado oscuro es un gélido personaje interpretado con solvencia por el australiano Joel Edgerton, un hombre esquemático y reservado que esconde detrás de una vida notoriamente espartana un pasado neonazi del que escapó dedicándose full time a mantener el ostentoso jardín de una finca sureña. Misteriosamente, lo contrató una mujer que tiene tanto dinero como soberbia (Sigourney Weaver) y con la que tiene algo más que una relación puramente profesional.

Tanto en El reverendo como en El contador de cartas el foco está bastante más definido que en esta tercera pieza del rompecabezas moralista de Schrader: la radicalización de un ministro cristiano ante la amenaza del cambio climático en una, y los fantasmas de los crímenes del pasado en Abu Ghraib que atormentan a un ex militar transformado en jugador de naipes profesional en la otra.

Pero en El jardín de los deseos la perspectiva se diversifica, empujada tozudamente por un guion que pretende abarcar demasiadas problemáticas, aun cuando hacerlo implique forzar la máquina. Al pasado ominoso del protagonista y el vínculo perverso con su empleadora se añaden la aparición inesperada de una joven afroamericana con algunos problemas relacionados con las drogas (una Quintessa Swindell un tanto soft para el drama que le toca encarnar). La chica tiene una relación familiar cargada de cuentas pendientes con la dueña del lugar, que en el presente de la historia se llama Gracewood Gardens pero antes -hay señales que lo ratifican- fue una plantación de algodón sostenida por esclavos negros.

Schrader trabaja siempre sobre traumas agudos y persistentes de la sociedad estadounidense desde un punto de vista en el que por lo general domina la gravedad. En esta ocasión, el tono se vuelve por momentos excesivamente solemne. Tampoco funciona del todo bien la sucesión de flashbacks que refuerza todo aquello que el cuerpo copiosamente tatuado del personaje de Edgerton nos dice con claridad meridiana. Pero también es cierto que el rigor de sus puestas en escena, los climas densos que consigue y el peso específico de sus reflexiones -vehiculizadas esta vez por la voz en off de un narrador atravesado por la culpa- son inusuales en el entorno general del cine mucho más convencional que se produce a raudales en su país.

Yahoo Estilo

Yahoo Estilo