Del personaje perfecto para Alain Delon a sus celos por el debut en cine de Nathalie, su esposa

“No quiero situar a mis héroes en el tiempo, no quiero que la acción de una película sea reconocible como algo que sucede en 1968. Por eso en El samurái, por ejemplo, las mujeres no llevan minifalda, mientras que los hombres llevan sombrero, algo que, por desgracia, uno ya no lo hace. No me interesa el realismo. Todas mis películas giran en torno a lo fantástico. No soy un documentalista, para mí, una película es ante todo un sueño y es absurdo copiar la vida para intentar producir una recreación exacta de ella. La transposición es más o menos un reflejo para mí: paso del realismo a la fantasía sin que el espectador se dé cuenta”. En una entrevista realizada por Rui Nogueira y Francois Truchaud en 1968 para la revista Sight and Sound, el director francés Jean-Pierre Melville resume a la perfección su filosofía. Una exquisita perfección del artificio que lleva al cine a la cima de su expresión, esquivo a los mandatos inaugurales de los hermanos Lumière, que registraron las salidas de las fábricas o la prisa de las estaciones de trenes, y afín al mundo de la fantasía, el sueño y la imaginación. El samurái (1967) fue la cumbre de ese estilo, la perfección del policial francés de posguerra y el ascenso de Melville al panteón de los cineastas inolvidables de todos los tiempos.

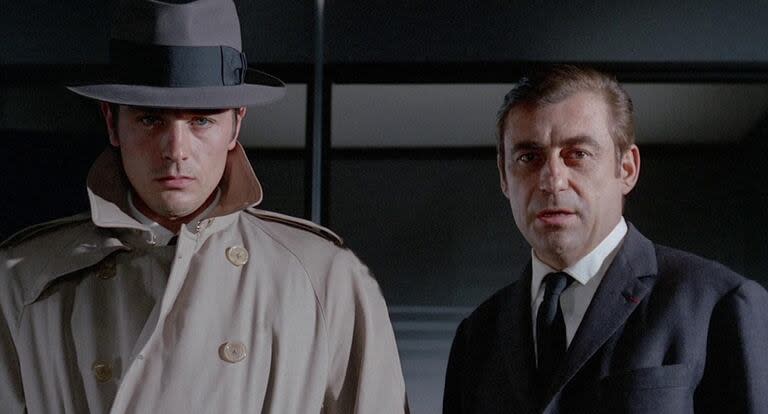

Pero su rodaje tuvo una imperativo singular desde mucho antes de su inicio: el intento reiterado del director de convencer a la estrella del momento de que fuera parte de su cosmovisión. Por entonces, Alain Delon era sin lugar a dudas uno de los actores franceses más conocidos en el mundo, su rostro perfecto había dado expresión a la perfidia de Tom Ripley en A pleno sol (1960), la adaptación de la novela de Patricia Highsmith dirigida por René Clément; había vestido los oropeles del melodrama viscontiano en Rocco y sus hermanos (1960) y El gatopardo (1963), había experimentado la angustia existencial de Michelangelo Antonioni en El eclipse (1963), junto a Monica Vitti. Incluso su vida personal había desfilado por los títulos de los diarios gracias a su romance y ruptura con Romy Schneider, amantes bellos y algo desgraciados. Para el año 1966, Delon se encontraba en la búsqueda de un nuevo personaje: había probado las mieles del cine de aventuras con El tulipán negro (1964), de Christian-Jaque; el cine criminal junto a Jane Fonda en Los felinos (1964); en un reencuentro con René Clement se había integrado al desfile de estrellas en ¿Arde París? (1966). ¿Porque no aceptar la propuesta del excéntrico Melville que ya había insistido en convertirlo en uno de sus flâneurs de ese crimen trágico y estilizado que resultaba ser su sello de fábrica? ¿Qué faltaba para convencerse y decir que sí?

Faltaba un pequeño guiño, una señal, una marca del destino que finalmente los uniera. En ese entonces, Melville ya había integrado a su obra a los grandes nombres del cine francés: Jean-Paul Belmondo, Charles Vanel, Lino Ventura, Serge Reggiani, Paul Meurisse. Y sus temas habían recorrido desde las profundas reflexiones sobre la resistencia francesa en El silencio del mar (1949), los retratos juveniles de Jean Cocteau en Los niños terribles (1950) y la tensión entre amor y creencia en León Morin, sacerdote (1961), hasta los contornos de la serie negra, su iconografía deudora de la novela negra estadounidense y el dandismo existencial de la tradición francesa.

Títulos como Bob, el jugador (1956) o El soplón (1962) habían afirmado el nombre de Melville como vanguardia de una nueva forma de concebir el policial, con el perfume del ritual y el tono frío de la fatalidad. ¿Qué podría aportar Alain Delon a esas criaturas marcadas por un destino implacable, capaces de acomodar su sombrero y ajustar su gabardina recién planchada para enfrentar la mezquindad de la codicia y la traición? ¿Qué ofrecía ese rostro heredero del David, casi perfecto y delineado sobre un lienzo, que no había mostrado el encanto barriobajero de Belmondo o la fuerza espiritual de Ventura? Un hombre nuevo, un hombre diferente. Un samurái. “Escribí El samurái para Delon -revelaba Melville a Sight and Sound en aquel 1968-, pensando en él e inspirado en él. Por supuesto, si tuviera que escribir un guion original para Belmondo, Delon no podría interpretarlo. Belmondo está perfecto en León Morin, sacerdote y Delon en El samurái. Ninguno de ellos podría reemplazar al otro. Las dos películas tratan sobre el mismo personaje interpretado por actores muy diferentes. Delon es un actor extraordinario y notablemente profesional”.

Aquella señal esperada para sellar esa inminente colaboración llegó el mismo día en que Melville mostró el guion a su actor elegido. Lo hizo en la casa de la estrella, quien pasaba las páginas sin hallar la emergencia del primer diálogo. Largos minutos transcurrían hasta que la supuesta amante de Jef Costello, un asesino a sueldo que desfilaba toda la película hacia su propia muerte, pronunciaba su nombre. Antes de eso, solo el silencio ceremonial que precede a la inevitable tragedia. Delon se convenció: ese era el personaje que quería interpretar. Y lo condujo a Melville hasta su habitación, donde un imponente sable presidía la cabecera de su cama. “No hay soledad más profunda que la del samurái, salvo la de un tigre en la selva, tal vez”. La frase marcial se anunciaba como parte del Bushido, el libro de los samuráis, que Melville cita como preámbulo de su obra maestra. Pero era una ficción, como muchos críticos descubrieron después, en una mezcla de decepción por la eterna búsqueda de lo real y la fascinación por el ímpetu creativo del director. A Delon ya lo había convencido.

El rodaje de El samurai comenzó apenas después del éxito de El último suspiro (1966), película inspirada en una de las historia carcelarias de José Govanni interpretada por Lino Ventura. Sería la última vez que el director recurría a un texto ajeno, como antes lo había hecho con escritores como Vercors, Pierre Lessou o George Simenon. Con El samurái comenzaba una etapa de lenta depuración del estilo melvilleano, un trabajo conspicuo con el color que llevaría al director de fotografía Henri Decaë a definir esa paleta de tonos azulinos y grisáceos que convertían París en el tapiz perfecto del crimen y la venganza. Y también El samurái suponía el hallazgo del héroe definitivo, una silueta en las sombras que se desliza hacia su destino, devoto de un férreo código de honor, artífice del ceremonial perfecto de su propia muerte. Melville imaginó a su único compañero: un pájaro enjaulado que canta desde la primera escena para acentuar la soledad del guerrero, para advertirle del peligro, para demostrarle que solo él va a acompañarlo hasta el último suspiro. Ese pequeño pájaro que luego resultó la única víctima de un incendio en el estudio del Melville que destruyó gran parte de los atrezos de la película en el mismo año de su estreno. Creer o reventar.

“En la primera escena, Jef está acostado en una cama, en la parte baja del encuadre, como la soñadora Santa Úrsula en el famoso cuadro de Carpaccio, de 1495. La única diferencia es que el bendito santo no está disfrutando de un cigarrillo Gitane. Finalmente, Jef se incorpora de su postura tranquila para ponerse el impermeable y el sombrero gris, se para frente al espejo y pasa los dedos por la parte delantera del ala para así asegurarse de que se ve bien. Esto no es vanidad; el filo del sombrero es como una espada: una garantía de que su presencia y sus habilidades cortarán su entorno en el ángulo más agudo y efectivo”.

El crítico Anthony Lane de The New Yorker resumía la potencia de la primera escena del clásico de Melville, filmada en uno de los escenarios recurrentes de la película. La pequeña vivienda de Jef, una habitación austera y monacal donde residen sus pocas pertenencias: su atuendo impecable, las botellas de agua, la jaula del pájaro. El director define a su protagonistas sin declaraciones explícitas y signado por el misterio. ¿Quién es Jef Costello? ¿De dónde viene?

Jef, su nombre de pila, recuerda al de Robert Mitchum en Retorno al pasado (1947), el film noir de Jacques Tourneaur filmado justo veinte años antes. Jacques era hijo de Maurice Tourneur, guionista y director de la serie negra parisina que Melville recoge como influencia de su obra. Todo se conecta. Y Costello, el apellido de Jef, recuerda a Frank Costello, el célebre gángster de la Ley Seca, un epítome de ese crimen organizado que Melville reinventa en los clubes nocturnos de París o Marsella, entre disputas de criminales del tabaco o diseñadores de los robos más estrafalarios. Una cinefilia que impregna cada detalle desde el primer día de rodaje: el robo con un frondoso manojo de llaves de un Citröen Pallas, la melodía de jazz en el club donde ocurre el primer asesinato, la perfecta maniobra de Alain Delon al volante para introducir el vehículo en un garaje en un solo movimiento. Pocos exteriores, apenas los necesarios. La ciudad de Melville es abstracta como pocas, un espacio que funciona como un tablero de ajedrez en el que las piezas se mueven con paciencia y precisión, cada una esperando su turno.

El perfecto ejemplo de esa idea se encuentra en la escena del subterráneo. El policía que interpreta François Périer está decidido a seguir a Jef hasta el cumplimiento del próximo contrato: la ejecución de su nueva víctima. “Cuando salga de su casa hay que pisarle los talones. Pondremos en marcha el plan previsto. Él conoce el metro como la palma de su mano, esta vez no quiero que lo pierdan”. Lo que sigue es una persecución quirúrgica por debajo de la ciudad, en vías y formaciones que unen distintos puntos de un mapa que el comisario escruta con atención. Jef sube y baja escaleras, observa a su alrededor a los policías camuflados que siguen sus pasos, los vehículos esperan en cada salida: las luces se encienden en un tablero cuando alguno de los 50 hombres y mujeres que recorren las calles lo contacta. Pero Jef es demasiado escurridizo, una silueta que se pierde entre la multitud, con una única parada antes del final. La despedida de Jane Lagrange, la mujer que le brindó su coartada para el primer asesinato. La mujer que lo espera y no lo traiciona. La mujer que interpreta Nathalie Delon en su debut en la pantalla.

“No quise ser explícito sobre la relación entre Delon y Nathalie en la película. No tiene ningún interés saber si son amantes o no. Su relación tiene la misma ambigüedad que la que mantienen Lino Ventura y Christine Fábrega en El último suspiro”, explica Melville. “Podrían ser hermano y hermana; es quizás la influencia de los “niños terribles” de Cocteau. De hecho Nathalie Delon se parece tanto al personaje de Elizabeth, interpretada por Nicole Stéphane [la actriz que Melville llevó al cine luego de conocerla en la Resistencia durante la guerra y que era heredera de los Rothschild], y Alain al Paul de Los niños terribles, que resulta extraordinario “.

La relación de Delon y Nathalie fuera de la pantalla atravesó turbulencias desde el comienzo del rodaje: eran dos personalidades explosivas, bellas y atrayentes para la prensa, que habían comenzado su relación con un affaire clandestino y luego con un matrimonio y un hijo, Anthony Delon, todo expuesto en la primera plana de los diarios. “Delon no se tomó del todo bien mis ambiciones actorales y cuando anunciaba que me iba a acostar temprano para preparame para las escenas del otro día, me decía: ‘¿Quién te crées que sos? ¿Jeanne Moreau?’”, revelaría la actriz en su autobiografía.

Pero más allá de los problemas maritales, los efluvios de la serie negra parecieron invadir la realidad de la pareja. Un año después del estreno de El samurái, el yugoslavo Stevan Markovic, guardaespaldas y amigo de Delon, apareció muerto de un tiro y los titulares se impregnaron de las más sórdidas especulaciones, desde sospechas de espionaje para el gobierno yugoslavo de Tito, un chantaje a la esposa del presidente francés Georges Pompidou, hasta conexiones con la mafia corsa que involucraban al actor y su círculo de amistades. El caso nunca se resolvió y la pareja se divorció finalmente en 1969. Para entonces, El samurái ya era parte de la mitología del noir francés, ese policial de aires gélidos y tonalidades azulinas que definió el espíritu del cine galo en los 60 y 70. Melville asentó allí su piedra angular y la odisea de su ángel caído signado por la muerte se convertiría en una de las películas más citadas de la historia del cine: por la generación de los 70 con Scorsese y Coppola a la cabeza, por Contacto en Francia de William Friedkin, por los orientales John Woo y Johnny To, por Michael Mann y Quentin Tarantino. Lo que se dice un clásico irrepetible.

Yahoo Estilo

Yahoo Estilo